Calvinismo

El calvinismo es un movimiento teológico y una forma de vida cristiana que surgió durante la Reforma Protestante, principalmente asociado con el teólogo francés Juan Calvino. Se caracteriza por una fuerte énfasis en la soberanía absoluta de Dios, la predestinación divina, la depravación total del ser humano, la gracia irresistible, la expiación limitada y la perseverancia de los santos, a menudo resumidas en el acrónimo TULIP. Si bien comparte raíces con el luteranismo, el calvinismo desarrolló sus propias distinciones doctrinales y eclesiales, ejerciendo una profunda influencia en el protestantismo en Europa y América. Desde una perspectiva católica, las doctrinas calvinistas, especialmente la predestinación tal como la formula Calvino, se consideran divergentes de la enseñanza católica sobre la gracia, el libre albedrío y la voluntad salvífica universal de Dios.

Tabla de contenido

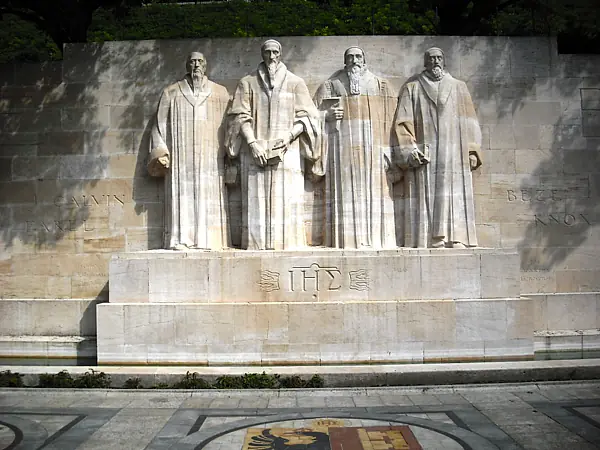

Orígenes y Desarrollo

El calvinismo tiene sus raíces en la Reforma del siglo XVI, con Juan Calvino como su figura más influyente. Calvino, influenciado por pensadores como Agustín de Hipona, Wyclif, Lutero y Bucer, sistematizó las ideas de predestinación que se habían discutido anteriormente en un sistema doctrinal coherente1. Inicialmente, Calvino abordó la predestinación de forma concisa en las primeras ediciones de sus Instituciones de la Religión Cristiana. Sin embargo, las objeciones sobre la justicia divina y el libre albedrío humano lo llevaron a expandir esta doctrina en ediciones posteriores, hasta el punto de que «calvinismo y predestinación se convirtieron casi en términos sinónimos»2.

Tras la muerte de Calvino, la controversia sobre la predestinación continuó. Jacob Arminio, un calvinista de segunda generación, desafió algunas de las interpretaciones más estrictas, atribuyendo al ser humano un poder independiente para aceptar o rechazar la gracia. Sus oponentes vieron esta postura como una contradicción a la visión agustiniana de que la oración por la gracia y la decisión de creer son resultados de la gracia divina2. Este debate culminó en el Sínodo de Dort (1619) en los Países Bajos, que afirmó las doctrinas conocidas como los Cinco Puntos del Calvinismo o TULIP2.

Doctrina Calvinista Central (TULIP)

Los cinco puntos del calvinismo, establecidos en el Sínodo de Dort, son un resumen de sus principales doctrinas:

T Depravación Total (Total Depravity): Esta doctrina sostiene que, como resultado del pecado original, la humanidad está completamente corrompida y es incapaz por sí misma de desear o hacer lo que es verdaderamente bueno y aceptable a Dios3. El pecado afecta todos los aspectos del ser humano: mente, voluntad, emociones y cuerpo.

U Elección Incondicional (Unconditional Election): Dios elige a ciertos individuos para la salvación sin ninguna condición o mérito inherente en ellos. Esta elección se basa únicamente en la voluntad soberana de Dios, antes de la creación y sin considerar el pecado original1. Calvino fue un «Supralapsario intransigente», creyendo que Dios, para su propia glorificación, predestinó a algunos como «vasos de misericordia» y a otros como «vasos de ira»1.

L Expiación Limitada (Limited Atonement): Cristo murió para expiar los pecados de los elegidos solamente, no de toda la humanidad3,4. Esto significa que su sacrificio fue eficaz y destinado específicamente para aquellos a quienes Dios ha predestinado para la salvación.

I Gracia Irresistible (Irresistible Grace): La gracia de Dios es irresistible para los elegidos. Cuando Dios llama a una persona a la salvación, esa persona no puede resistir ni rechazar eficazmente el llamado divino y la gracia santificadora. La voluntad de Dios y su gracia son siempre irresistibles para los predestinados5.

P Perseverancia de los Santos (Perseverance of the Saints): Aquellos a quienes Dios ha elegido y llamado a la salvación perseverarán en la fe hasta el final y no perderán su salvación. Dimmesdale, un personaje de ficción, reconoce que, al no perseverar, nunca fue contado entre los elegidos y, por lo tanto, Cristo nunca había expiado sus pecados4.

La Predestinación en el Calvinismo

La predestinación es un elemento central y distintivo del calvinismo. Calvino no solo afirmó una predestinación absoluta y positiva de los elegidos para la vida eterna, sino también de los reprobados para el infierno y el pecado1. Según Calvino, el pecado original destruyó completamente el libre albedrío en el hombre caído. Además, el «decreto horrible» (como él mismo lo llamó) de reprobación no se basa en el pecado original, sino en una decisión divina previa1. Aquellos predestinados al infierno también fueron predestinados al pecado, y cualquier fe o justicia que puedan mostrar es solo aparente, ya que todas las gracias y medios de salvación son eficaces solo para los predestinados al cielo1.

Esta doctrina, aunque para Calvino estaba destinada a dar esperanza a sus seguidores perseguidos, en ocasiones llevó a la desesperación entre los fieles puritanos6. La «dureza insoportable y la crueldad» de este sistema provocaron reacciones incluso dentro del calvinismo, lo que llevó al surgimiento del infralapsarianismo, que conectaba la reprobación con el pecado original, en lugar de una decisión divina previa a la consideración de la caída1.

Calvinismo y la Enseñanza Católica

La Iglesia Católica ha abordado la cuestión de la predestinación de manera diferente al calvinismo, enfatizando el libre albedrío humano y la voluntad salvífica universal de Dios.

Libre Albedrío y Gracia

Mientras que el calvinismo postula la depravación total y la gracia irresistible, la enseñanza católica, aunque reconoce la grave herida del pecado original, afirma que el libre albedrío humano no fue destruido, sino debilitado7. Santo Tomás de Aquino explica que la salvación del predestinado depende de sus acciones, y que estas acciones se realizan libremente. Aunque la salvación depende de la ayuda divina, el hombre usa esa ayuda libremente y tiene el poder de consentir o no consentir a la gracia7. La gracia de Dios es eficaz para inclinar la voluntad, pero no «bloquea totalmente el poder de retener el consentimiento»7.

La Iglesia Católica condena la noción de gracia irresistible, que fue un punto clave en el jansenismo, una doctrina que comparte características principales con el calvinismo8,1.

Voluntad Salvífica Universal de Dios

La Iglesia Católica enseña que Dios desea la salvación de todos los hombres (1 Tim 2,4). Sin embargo, Agustín de Hipona, en su lucha contra el pelagianismo, a veces interpretó la expresión «todos los hombres» de maneras distintas a su significado literal, sugiriendo que se refería a muchos hombres, a hombres de todas las razas, o a los predestinados9. No obstante, la posición católica predominante es que la condenación de los que se pierden se debe a sus propios deméritos y no a una predestinación divina positiva al pecado o al infierno8,9.

Los concilios católicos han rechazado explícitamente la «doble predestinación» tal como la entendía Calvino. El Concilio de Orange (529 d.C.) y el Concilio de Quiercy (849 d.C.) confirmaron la condena de una doble predestinación. El Concilio de Valence (855 d.C.), aunque usó la frase «doble predestinación», la interpretó en el sentido de que «en la elección de los que se salvan, la misericordia de Dios precede a sus méritos; mientras que, en la condenación de los que se damnifican, los deméritos preceden al justo juicio de Dios»9. Además, se afirma que «Cristo no murió por los condenados» solo en el sentido de que los condenados hacen vana la acción redentora de Cristo, y que nadie es condenado sin quererlo libremente9.

Comparación con Agustín de Hipona

Mientras que los defensores del predestinacionismo herético, desde Lucidus y Gottschalk hasta Calvino, han apelado a Agustín como testigo clave, los teólogos católicos ven en la enseñanza de Agustín a lo sumo solo una predestinación a la gloria, paralela a una «reprobación negativa» al infierno. Agustín, sin embargo, está «enteramente libre de la idea de Calvino de que Dios predestinó positivamente a los condenados al infierno o al pecado»8. Algunos historiadores de dogma han señalado que Agustín, con el aumento de su rigorismo, expresó la noción de «gracia irresistible» (gratia irresistibilis), sobre la cual el jansenismo construyó su sistema herético de gracia8.

Perspectiva Tomista

La perspectiva tomista, defendida por teólogos como Reginald Garrigou-Lagrange, distingue la causalidad universal de Dios de la predestinación calvinista. Según Garrigou-Lagrange, la sabiduría y el amor eternos de Dios deciden sin ninguna razón externa a su voluntad soberana proporcionar solo a algunos hombres («los elegidos») las gracias eficaces necesarias para merecer la salvación10. Las gracias «suficientes» son intrínsecamente eficaces, pero predeterminadas a no dar fruto debido a una resistencia previa a su eficacia, la cual es permitida por un decreto divino antecedente10. Esta distinción busca afirmar la soberanía divina sin caer en la depravación total o la negación del libre albedrío tal como lo concibe Calvino.

Impacto y Ramificaciones

El calvinismo ha tenido un impacto significativo en la historia religiosa, política y social, particularmente en países como Holanda, Escocia, y en la formación de las colonias americanas. Denominaciones como las Iglesias Reformadas, Presbiterianas y Congregacionalistas tienen sus raíces en el calvinismo.

La «dureza insoportable» del calvinismo estricto, que llevó a la desesperación y a episodios de suicidio en algunas congregaciones puritanas, ha sido mitigada en muchas iglesias calvinistas modernas6,1. Por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos ha revisado su Confesión de Fe para enfatizar la universalidad del amor divino y no negar la salvación de los niños que mueren en la infancia1. Otros movimientos protestantes, como el metodismo de John Wesley, surgieron en parte como una reacción directa contra la predestinación calvinista, enfatizando el libre albedrío y la necesidad de buenas obras6.

Conclusión

El calvinismo representa una de las ramas más influyentes del protestantismo, con una teología distintiva que enfatiza la soberanía absoluta de Dios y la predestinación. Si bien comparte elementos con la teología agustiniana sobre la gracia, sus formulaciones específicas sobre la depravación humana, la gracia irresistible y la doble predestinación lo distinguen fundamentalmente de la doctrina católica. La Iglesia Católica, por su parte, aunque reconoce el misterio de la predestinación divina, salvaguarda la libertad humana y la voluntad salvífica universal de Dios, enfatizando que la condenación es siempre resultado del rechazo libre del hombre a la gracia divina, y no de un decreto divino que predetermine al pecado o al infierno.

Citas

Predestinarianism, The Encyclopedia Press. Enciclopedia Católica, §Predestinarianism. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10

Edward T. Oakes, S.J. . La predestinación en América, § 4. ↩ ↩2 ↩3

Arminianism, The Encyclopedia Press. Enciclopedia Católica, §Arminianism. ↩ ↩2

Edward T. Oakes, S.J. . La predestinación en América, § 2. ↩ ↩2

Thomas Joseph White. Von Balthasar y Journet sobre la posibilidad universal de la salvación y la doble voluntad de Dios, § 28. ↩

Edward T. Oakes, S.J. . La predestinación en América, § 6. ↩ ↩2 ↩3

Stephen L. Brock. La causalidad de la oración y la ejecución de la predestinación en Tomás de Aquino, § 25. ↩ ↩2 ↩3

Semipelagianism, The Encyclopedia Press. Enciclopedia Católica, §Semipelagianism. ↩ ↩2 ↩3 ↩4

Margaret H. McCarthy. El Concilio Vaticano II y la «apertura al mundo» de la Iglesia, §Notas al pie. ↩ ↩2 ↩3 ↩4

Joshua R. Brotherton. Hacia un consenso en el debate De Auxiliis, § 2. ↩ ↩2