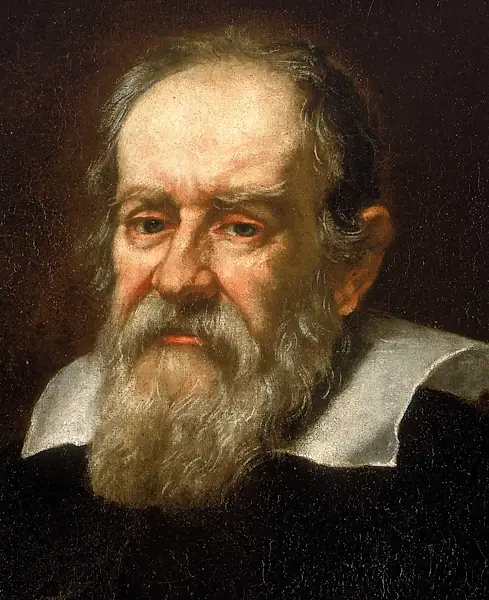

Controversia de Galileo Galilei

La controversia de Galileo Galilei fue un complejo episodio histórico que involucró a la Iglesia Católica y al astrónomo, físico y matemático Galileo Galilei en el siglo XVII. Este conflicto, a menudo presentado como un choque entre ciencia y fe, en realidad abarcó cuestiones teológicas, científicas, filosóficas y políticas de la época. La disputa se centró en la defensa de Galileo del modelo heliocéntrico de Copérnico, que proponía que la Tierra giraba alrededor del Sol, en contraposición al modelo geocéntrico ptolemaico, que sostenía que la Tierra era el centro del universo y que era la visión comúnmente aceptada y aparentemente respaldada por una interpretación literal de ciertas Escrituras. La Iglesia, en su intento de proteger la interpretación bíblica y la estabilidad social, cometió un «grave y deplorable error» al condenar la teoría copernicana como herética antes de que hubiera pruebas científicas concluyentes, y al sancionar un principio erróneo sobre el uso de las Escrituras1. Este caso ha sido objeto de un profundo examen y reflexión por parte de la Iglesia, especialmente a partir del siglo XX, buscando una reconciliación entre la fe y la razón.

Tabla de contenido

Antecedentes Científicos y Teológicos

Durante el siglo XVII, la visión predominante del cosmos era el modelo geocéntrico ptolemaico, que situaba a la Tierra en el centro del universo, con todos los demás cuerpos celestes girando a su alrededor2. Este modelo no solo era la explicación científica aceptada, sino que también parecía estar en armonía con una interpretación literal de ciertos pasajes de la Sagrada Escritura2. Sin embargo, el modelo heliocéntrico propuesto por Nicolás Copérnico en el siglo anterior ofrecía una explicación más sencilla y elegante de los fenómenos astronómicos1.

Galileo Galilei, con sus observaciones telescópicas, encontró pruebas que apoyaban el modelo copernicano, como las fases de Venus, las lunas de Júpiter y las manchas solares. Estas observaciones desafiaron directamente la visión aristotélica y ptolemaica del universo2.

En el contexto teológico, la mayoría de los teólogos de la época no distinguían formalmente entre la Sagrada Escritura y su interpretación. Esto llevó a que una cuestión que pertenecía a la investigación científica fuera indebidamente transpuesta al ámbito de la doctrina de la fe2. La preocupación principal era la compatibilidad entre el heliocentrismo y la Escritura, ya que ciertas expresiones bíblicas, tomadas literalmente, parecían afirmar el geocentrismo2.

El Primer Proceso (1616)

En diciembre de 1615, Galileo se presentó en Roma después de que algunos denunciaran su doctrina como anti-escritural1. Fue interrogado por la Inquisición, que, tras consulta, declaró que el sistema que defendía era científicamente falso y anti-escritural o herético, y que debía renunciar a él1. Galileo obedeció, prometiendo no enseñarlo más1.

El 5 de marzo de 1616, la Congregación del Índice emitió un decreto que prohibía varias obras heréticas, a las que se añadieron aquellas que defendían el sistema copernicano1. Aunque el decreto no mencionaba a Galileo ni a sus obras directamente, el Papa Pablo V aprobó la decisión, habiendo presidido la sesión de la Inquisición donde se discutió y decidió el asunto1.

En esta acción, las autoridades eclesiásticas cometieron un «grave y deplorable error», al sancionar un principio erróneo sobre el uso adecuado de la Escritura1. Galileo y el P. Paolo Antonio Foscarini argumentaron correctamente que la Biblia tiene como propósito enseñar a los hombres cómo ir al cielo, no cómo van los cielos1. Es importante destacar que, en ese momento, no había pruebas suficientes del sistema copernicano, y no se objetaba que se enseñara como una hipótesis que explicaba los fenómenos de manera más simple que el ptolemaico1. Lo que se objetaba era la afirmación de que el copernicanismo era un hecho verdadero, lo cual parecía contradecir la Escritura1. La aprobación del Papa a la decisión de la Congregación «en forma común» no la convirtió en un decreto ex cathedra1.

El Segundo Proceso (1633)

El segundo juicio en 1633 se centró menos en la doctrina y más en la persona de Galileo y su «manifiesto incumplimiento de contrato» al no abstenerse de la propaganda activa de las doctrinas copernicanas1. El Papa Urbano VIII, quien como Cardenal Barberini había sido amigo de Galileo y se había opuesto a su condena en 1616, le había concedido una pensión1. Sin embargo, para decepción de Galileo, Urbano no anuló el juicio anterior de la Inquisición1.

Después de regresar a Florencia, Galileo compuso su obra Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, publicada en 1632. Esta obra, en la que un ptolemaico era «completamente derrotado y confundido» por dos copernicanos, fue vista por las autoridades romanas como un desafío directo y una inconsistencia con su promesa anterior1.

Galileo fue nuevamente citado ante la Inquisición. En esta ocasión, «no mostró el coraje de sus opiniones», declarando que desde su primer juicio en 1616 nunca había sostenido la teoría copernicana1. A pesar de esta declaración, no tomada muy en serio, fue condenado como «vehementemente sospechoso de herejía» y sentenciado a encarcelamiento a discreción del tribunal, además de recitar los Siete Salmos Penitenciales una vez a la semana durante tres años1.

Es importante señalar que, aunque se habla de «prisión», Galileo no estuvo en una celda con barrotes. Su biógrafo protestante, von Gebler, afirma que Galileo pasó solo veintidós días en los edificios del Santo Oficio, y en un «apartamento hermoso y cómodo de un funcionario de la Inquisición». El resto de su confinamiento lo pasó en casas de amigos, que eran «siempre cómodas y usualmente lujosas»1. Galileo permaneció bajo sentencia de confinamiento hasta su muerte en 16421.

El «Mito» de Galileo y la Reconciliación

Desde la Ilustración hasta la actualidad, el caso Galileo se ha convertido en una especie de «mito», donde la imagen fabricada de los acontecimientos se ha alejado bastante de la realidad2. Este mito ha presentado el caso Galileo como un símbolo del supuesto rechazo de la Iglesia al progreso científico o de un oscurantismo «dogmático» opuesto a la libre búsqueda de la verdad2. Ha contribuido a arraigar en muchos científicos de buena fe la idea de una incompatibilidad entre el espíritu de la ciencia y la fe cristiana2.

Sin embargo, aclaraciones de estudios históricos recientes permiten afirmar que este «doloroso malentendido» pertenece ya al pasado3. El Papa Juan Pablo II, en su discurso a la Pontificia Academia de las Ciencias en 1992, reconoció que la mayoría de los teólogos de la época de Galileo no supieron examinar sus propios criterios de interpretación escritural2. Paradójicamente, Galileo, un creyente sincero, demostró ser más perspicaz al afirmar que «si la Escritura no puede errar, ciertos de sus intérpretes y comentaristas pueden y lo hacen de muchas maneras»2.

La Iglesia ha reconocido que en este caso se cometió un error4. El Papa Juan Pablo II se propuso «remover los obstáculos que aún pudieran contrastar el constante crecimiento» del diálogo entre ciencia y fe, haciendo un llamado a una «serena revisión» de la controversia copernicano-ptolemaica3,5,6. La sentencia de 1633 no fue irreformable, y el debate continuó evolucionando hasta cerrarse en 1820 con el imprimatur concedido a la obra del canónigo Settele2,4.

Lecciones Aprendidas

El caso Galileo ha proporcionado importantes lecciones para la relación entre la ciencia y la fe.

Distinción entre Ámbitos de Conocimiento

Una de las principales lecciones es la necesidad de distinguir entre los diferentes ámbitos del conocimiento y sus métodos2. La Biblia no se ocupa de los detalles del mundo físico, cuya comprensión es competencia de la experiencia y el razonamiento humano2. Existen dos reinos de conocimiento: uno que tiene su fuente en la Revelación y otro que la razón puede descubrir por su propio poder, al que pertenecen especialmente las ciencias experimentales y la filosofía2. Esta distinción no debe entenderse como una oposición, ya que ambos reinos no son ajenos entre sí y tienen puntos de contacto2.

Hermenéutica Bíblica

El error de los teólogos de la época fue pensar que la comprensión de la estructura del mundo físico estaba impuesta por el sentido literal de la Sagrada Escritura2. Cardenales como Roberto Belarmino mostraron una mayor sabiduría, señalando que ante posibles pruebas científicas de que la Tierra orbitaba alrededor del Sol, se debería «interpretar con gran circunspección» cada pasaje bíblico que pareciera afirmar la inmovilidad de la Tierra y «decir que no entendemos, antes que afirmar que lo que ha sido demostrado es falso»2. San Agustín ya había enseñado que si la autoridad de la Sagrada Escritura se opone a un razonamiento claro y cierto, significa que el intérprete no la entiende correctamente2,4. El Papa León XIII, en su encíclica Providentissimus Deus, hizo eco de este consejo: «Puesto que lo verdadero no puede de ninguna manera contradecir lo verdadero, podemos estar seguros de que se ha deslizado un error o en la interpretación de las palabras sagradas, o en otra parte de la discusión»2,4.

Diálogo entre Ciencia y Fe

Desde el inicio de su pontificado, el Papa Juan Pablo II subrayó que el diálogo entre ciencia y fe no solo es posible, sino esencial3,6. La Iglesia y la comunidad científica pueden verse hoy como «socios en la búsqueda común de una comprensión cada vez más perfecta del universo»7. La fe no teme a la razón, sino que la busca y confía en ella; así como la gracia edifica sobre la naturaleza y la lleva a su plenitud, la fe edifica y perfecciona la razón8. La ciencia y la fe se encuentran en el respeto de las competencias recíprocas y de los ámbitos específicos9.

Conclusión

El caso Galileo, aunque doloroso, ha sido una oportunidad para la Iglesia de madurar y comprender mejor su propia autoridad y la relación entre la fe y la ciencia5. La Iglesia reconoce los errores cometidos en el pasado10 y se ha comprometido a fomentar un diálogo fructífero basado en la franqueza crítica y el intercambio6. Hoy, la Iglesia promueve una visión en la que la ciencia y la fe son como «dos alas sobre las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad»8. La superación de este «nudo antiguo» ha permitido una mejor comprensión de que la verdad no puede contradecir la verdad, y que la búsqueda del conocimiento, tanto científico como teológico, contribuye a una comprensión más profunda de la creación y del Creador2,7.

Citas

Galileo Galilei, The Encyclopedia Press. Enciclopedia Católica, §Galileo Galilei. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20

Papa Juan Pablo II. Discurso a la Sesión Plenaria sobre ‘El Surgimiento de la Complejidad en Matemáticas, Física, Química y Biología’ (1992). ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20

Papa Juan Pablo II. Encuentro con los científicos durante la visita al Centro Ettore Majorana en Erice (8 de mayo de 1993) - Discurso, § 2 (1993). ↩ ↩2 ↩3

Papa Juan Pablo II. A los participantes en la Sesión Plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias (31 de octubre de 1992) - Discurso (1992). ↩ ↩2 ↩3 ↩4

Papa Juan Pablo II. A un grupo de científicos e investigadores (9 de mayo de 1983) - Discurso, § 2 (1983). ↩ ↩2

A los participantes en la 5ª escuela de verano de astrofísica patrocinada por el Observatorio Vaticano, Papa Juan Pablo II. A los participantes en la 5ª Escuela de Verano de Astrofísica patrocinada por el Observatorio Vaticano (7 de julio de 1995), § 3 (1995). ↩ ↩2 ↩3

Papa Juan Pablo II. Mensaje a los participantes en una sesión de estudio de la Academia Pontificia de Ciencias (29 de noviembre de 1996) (1996). ↩ ↩2

Papa Juan Pablo II. Viaje Apostólico a Polonia: A los participantes en el encuentro en la Universidad de Torun (7 de junio de 1999) - Discurso (1999). ↩ ↩2

Papa Juan Pablo II. Visita a la Universidad de Trieste (Trieste, 2 de mayo de 1992) - Discurso (1992). ↩

Papa Juan Pablo II. Encuentro con científicos y estudiantes en la Catedral de Colonia (15 de noviembre de 1980) - Discurso (1980). ↩