Curación del paralítico en Cafarnaúm

La curación del paralítico en Cafarnaúm es uno de los pasajes más emblemáticos de los Evangelios sinópticos, donde Jesús manifiesta su autoridad para perdonar pecados y sanar el cuerpo. El relato, presente en Mateo 9:1‑8, Marcos 2:1‑12 y Lucas 5:17‑26, reúne elementos históricos, teológicos y pastorales que han inspirado la liturgia, la devoción y la reflexión teológica a lo largo de los siglos. Este artículo analiza el contexto geográfico, la narración bíblica, las interpretaciones de los Padres de la Iglesia y de los pontífices, y su influencia en la vida cristiana contemporánea.

Tabla de contenido

Contexto histórico y geográfico

Cafarnaúm en el siglo I

Cafarnaúm, situada a orillas del mar de Galilea, era un importante puerto comercial y centro religioso. Su posición estratégica facilitó la difusión de las enseñanzas de Jesús entre judíos y gentiles. La ciudad albergaba la conocida piscina de Betzatà, también llamada «casa de misericordia», que simboliza la Iglesia como lugar donde los enfermos encuentran consuelo y sanación1.

La piscina de Betzatà

El término Betzatà proviene del hebreo «casa de misericordia» y alude a la acción redentora de Cristo. En el Evangelio de Juan se describe la piscina con cinco pórticos donde se reunían los enfermos, subrayando la dimensión comunitaria del milagro2. El Papa Leo XIV señala que esta imagen refleja a la Iglesia, «donde el Señor viene a sanar y dar esperanza»1.

Relato bíblico

Mateo 9:1‑8

En Mateo, Jesús llega a la casa donde se encuentra el paralítico y, antes de sanar el cuerpo, declara el perdón de los pecados, mostrando la relación inseparable entre la salvación espiritual y la física3.

Marcos 2:1‑12

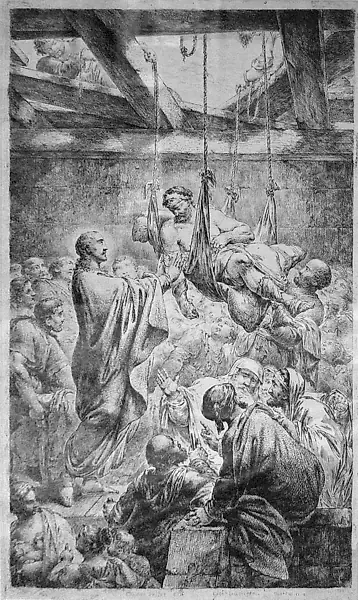

Marcos ofrece una descripción detallada del esfuerzo de los discípulos que, al no poder entrar por la multitud, rasgan el techo y bajan al paralítico. Jesús, al ver su fe, perdona sus pecados y lo invita a levantarse3.

Lucas 5:17‑26

Lucas enfatiza la presencia de la multitud y la fe colectiva que lleva al milagro. El pasaje subraya que la autoridad de Jesús se manifiesta tanto en el perdón como en la sanación corporal4.

Comparación de los relatos

Aunque los tres Evangelios difieren en detalles (por ejemplo, el número de portadores o la ubicación exacta), comparten tres elementos esenciales: la fe de los que acompañan al paralítico, la autoridad de Jesús para perdonar pecados y la sanación física como signo del Reino de Dios. Estas variaciones enriquecen la comprensión del milagro y permiten una reflexión más profunda sobre su significado teológico5.

Interpretaciones teológicas

La fe como fundamento de la sanación

San Agustín explica que la fe del paralítico y de sus acompañantes actúa como puente entre la necesidad humana y la gracia divina6. La fe activa abre la puerta al milagro, mostrando que la confianza en Cristo es condición indispensable para la intervención divina.

Perdón de los pecados y sanación corporal

Jesús vincula el perdón de los pecados con la curación física, revelando la unidad de la obra redentora. El acto de sanar no es meramente médico, sino una señal del Reino donde «el pecado y la enfermedad son vencidos»3.

La comunidad como agente de fe

El relato destaca la solidaridad cristiana: los cuatro hombres que llevan al paralítico representan el cuerpo de Cristo que lleva al enfermo a la gracia. La acción colectiva muestra que la fe se vive en la práctica y que la Iglesia es el vehículo de la gracia salvadora4.

Significado pastoral y devocional

Inspiración para la vida cotidiana

El milagro invita a los fieles a confiar en la providencia divina y a cultivar una fe activa. Para los enfermos, el relato es modelo de esperanza; para los cuidadores, es llamado a la solidaridad y al acompañamiento.

Liturgia y devociones

Durante la Cuaresma y la Semana Santa, la curación del paralítico se proclama en la Liturgia de la Palabra, recordando la autoridad de Cristo sobre el pecado y la enfermedad3. La devoción a la Virgen María y a la Sagrada Familia incluye oraciones que invocan la intercesión de Jesús para la sanación de los enfermos1.

Arte y cultura

El episodio ha inspirado obras renacentistas, esculturas contemporáneas y representaciones cinematográficas, convirtiéndose en símbolo de la misericordia y del poder transformador de Cristo.

Influencia en la liturgia y la cultura

En la Misa

En la celebración de la Misa, particularmente en la temporada pascual, se leen los pasajes sinópticos que relatan la curación, enfatizando la relación entre la fe y la gracia. Los fieles son invitados a reconocer la presencia activa de Jesús en su vida cotidiana3.

En la catequesis

Los catequistas utilizan el relato para enseñar sobre la fe, la oración y la importancia de la comunidad. Se subraya que la fe se traduce en obras concretas, como el acto de llevar al paralítico al Maestro1.

En la cultura popular

El milagro aparece en literatura, música y cine, sirviendo como metáfora de la capacidad de la fe para superar los límites humanos y ofrecer esperanza a los que sufren.

Conclusiones

La curación del paralítico en Cafarnaúm resume la esencia del ministerio de Jesús: la unión de la fe con la acción, el perdón con la sanación y la comunidad con la gracia divina. Los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, enriquecidos por la reflexión de los Padres de la Iglesia y la enseñanza papal, continúan inspirando a los creyentes a vivir una fe valiente y a confiar en la misericordia de Dios, recordándonos que la verdadera sanación comienza con la fe y se manifiesta en la vida cotidiana.

Citas

Papa León XIV. Audiencia General del 18 de junio de 2025: Ciclo de Catequesis, Jubileo 2025 (2025). ↩ ↩2 ↩3 ↩4

La Nueva Versión Estándar Revisada, Edición Católica (NRSV-CE). La Santa Biblia, §Juan 5. ↩

La Nueva Versión Estándar Revisada, Edición Católica (NRSV-CE). La Santa Biblia, §Marcos 2. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

La Nueva Versión Estándar Revisada, Edición Católica (NRSV-CE). La Santa Biblia, §Lucas 5. ↩ ↩2

La Santa Biblia, La Nueva Versión Estándar Revisada, Edición Católica (NRSV-CE). La Santa Biblia, §Lucas 5:17-26 (1993). ↩

Tratados (lecturas) sobre el Evangelio de Juan: Tratado 17 Juan 5:1-18, Agustín de Hipona. Tratado 17 Juan 5:1-18, § 4 (420). ↩